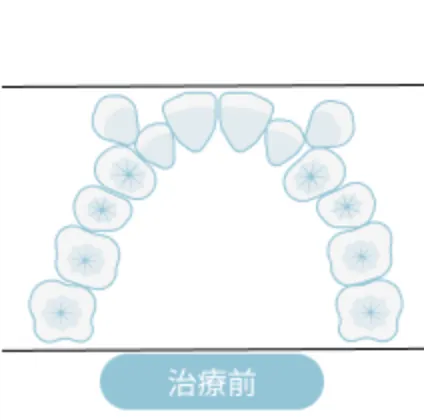

無理な非抜歯治療

=歯を抜かない矯正について

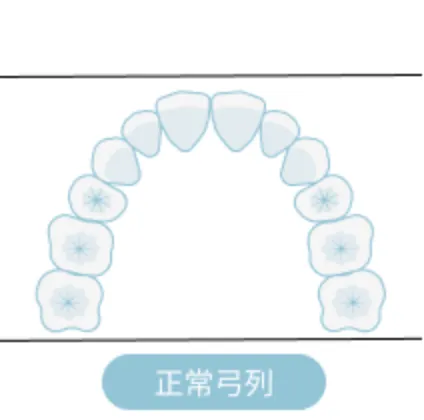

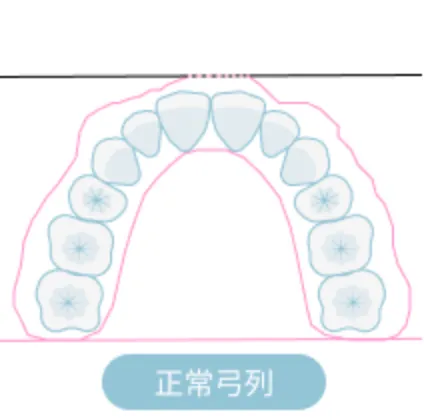

私たち全ての矯正専門医は、診断の上、可能であれば歯を抜かずにできる治療計画を立案します。しかし診断の結果やむを得ず、抜歯をして治療をした方がいい場合もあります。

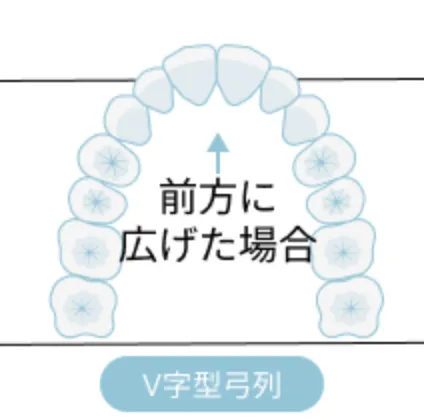

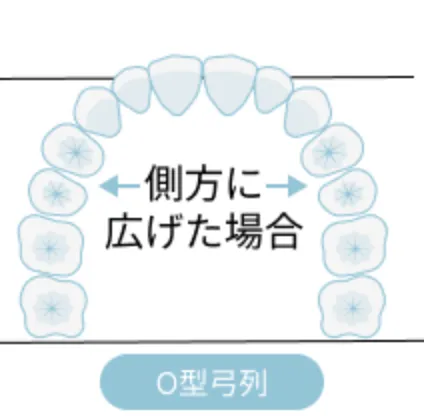

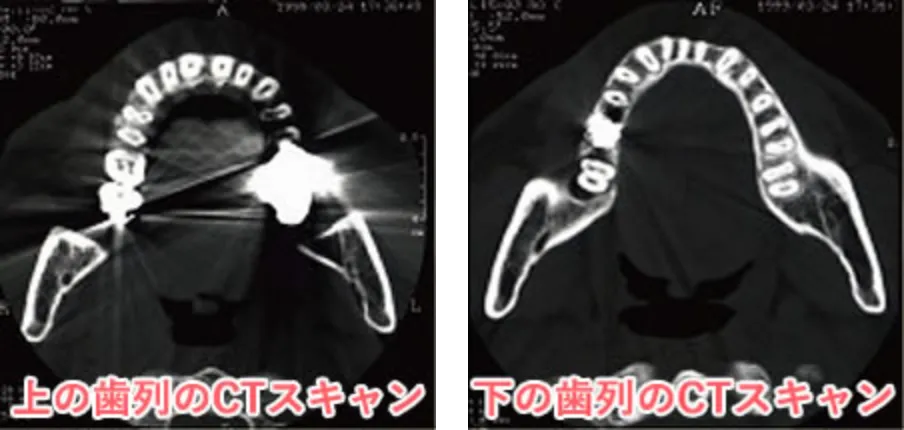

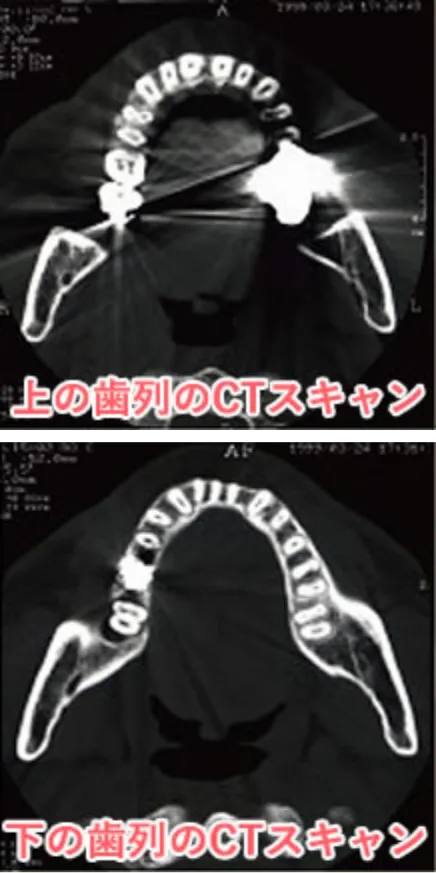

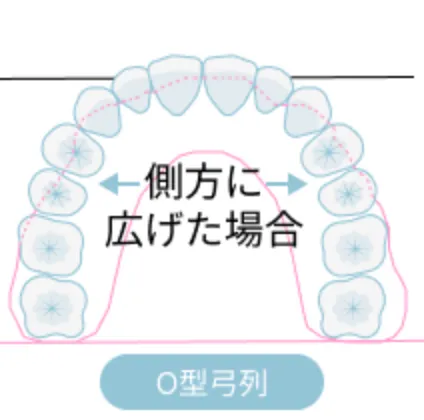

そのようなケースで無理に歯を抜かないで治療を行うと、患者さんが多くのリスクを背負うことになります。

アメリカ矯正歯科学会の統計によると、欧米の人種では約70%、アジア系の人種では約65%が非抜歯で治療が可能と言われてます。

当院では、残りの35%の患者さんについては、歯を抜かないで治療するか、歯を抜いて治療するかは、患者さんにそのリスクについてよく説明し、相談の上治療方針を決めています。矯正治療は一生に一度の治療です。医師とよく相談をし、納得して治療を受けてください。