なぜ矯正治療で

抜歯が必要になるのか

矯正治療において「できるだけ歯を抜かずに治療したい」のは、患者さんも私たち矯正医も同じ思いです。

患者さんのお口の状態を診察し、精密検査などをおこなった結果「歯を抜かずに治療ができる」と診断した場合は、非抜歯での治療計画をご立案します。

しかし、抜歯をして矯正治療をした方が、長期的に見て歯並びや噛み合わせが安定しやすいと判断する場合もあります。

抜歯が必要となる代表的なケース

歯を並べるスペースが足りない

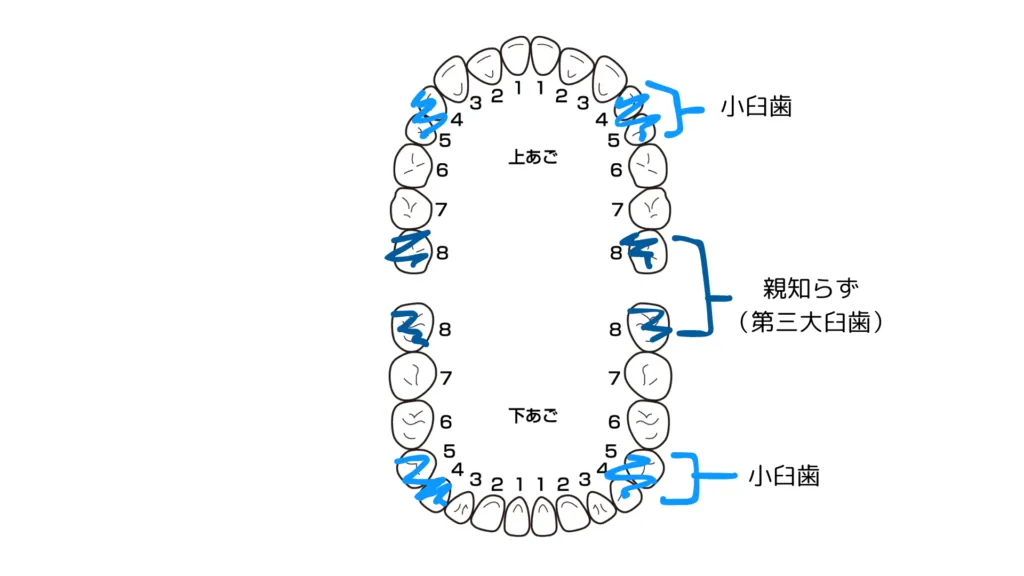

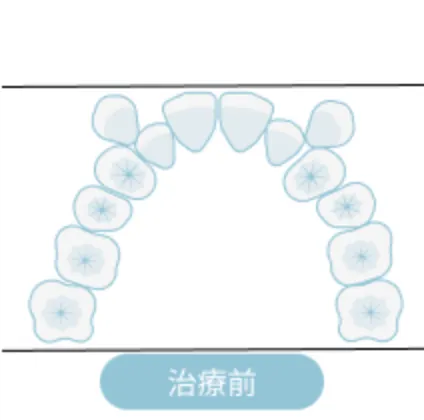

顎の骨が小さい、または歯のサイズが大きい場合は、歯を綺麗に並べるための充分なスペースがありません。

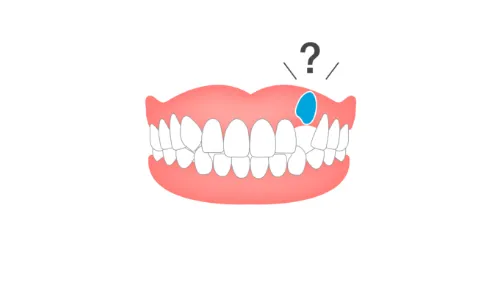

抜歯をせずに歯列を拡げた場合は「歯並びは整っている出っ歯」になることがあります。

また、歯列から歯がはみ出すことで歯槽骨(歯を取り巻く骨)が薄くなり、歯茎が下がることで、将来的な歯周病のリスクも高まります。

治療後の安定性を高めるために

無理な非抜歯での治療は「後戻り」のリスクも高めます。

スペースに余裕がないまま並べた歯列は不安定になりやすく、治療直後は歯が綺麗に並んでいても、時間の経過とともに、歯が元の位置に戻る「後戻り」が起こりやすいです。

納得のいく結果につなげるために

-

-

当院では「歯を抜かないで治療するか、歯を抜いて治療するか」について、リスクやデメリットをしっかりご説明したうえで、患者さんと相談しながら決定します。

多くの患者さんにとって、一生に一度の矯正治療だからこそ、納得して治療を受けていただけることを大切にしています。